Сегодня столичный мегаполис переживает процессы мощного градостроительного развития. Параллельно с этим увеличиваются и площади его озеленения. Как эти процессы оценивают ученые? Может ли крупный город не утрачивать, а наращивать показатели своей экологической привлекательности? На эти и другие вопросы отвечает Николай Соболев, старший научный сотрудник Института географии РАН, кандидат географических наук, ответственный редактор Красной книги Москвы. Интервью было опубликовано в газете «Московская перспектива», что, по словам Николая Соболева, важно, поскольку это издание читают, в первую очередь, руководители соответствующих ведомств, градостроители, девелоперы и другие активные участники развития Москвы.

Новости

Сфера создания и использования национальных (государственных) стандартов является одним из основных инструментов решения задач по изменению общественной культуры, т.е. массово копируемых и воспроизводимых образцов действий в жизни общества, а также в направлении развития потребностей в приросте знаний. Будучи весьма наукоемкими произведениями, госстандарты неизбежно входят в массовое использование, цитирование, научный и практический дискурс, в экономику.

Сфера создания и использования национальных (государственных) стандартов является одним из основных инструментов решения задач по изменению общественной культуры, т.е. массово копируемых и воспроизводимых образцов действий в жизни общества, а также в направлении развития потребностей в приросте знаний. Будучи весьма наукоемкими произведениями, госстандарты неизбежно входят в массовое использование, цитирование, научный и практический дискурс, в экономику.

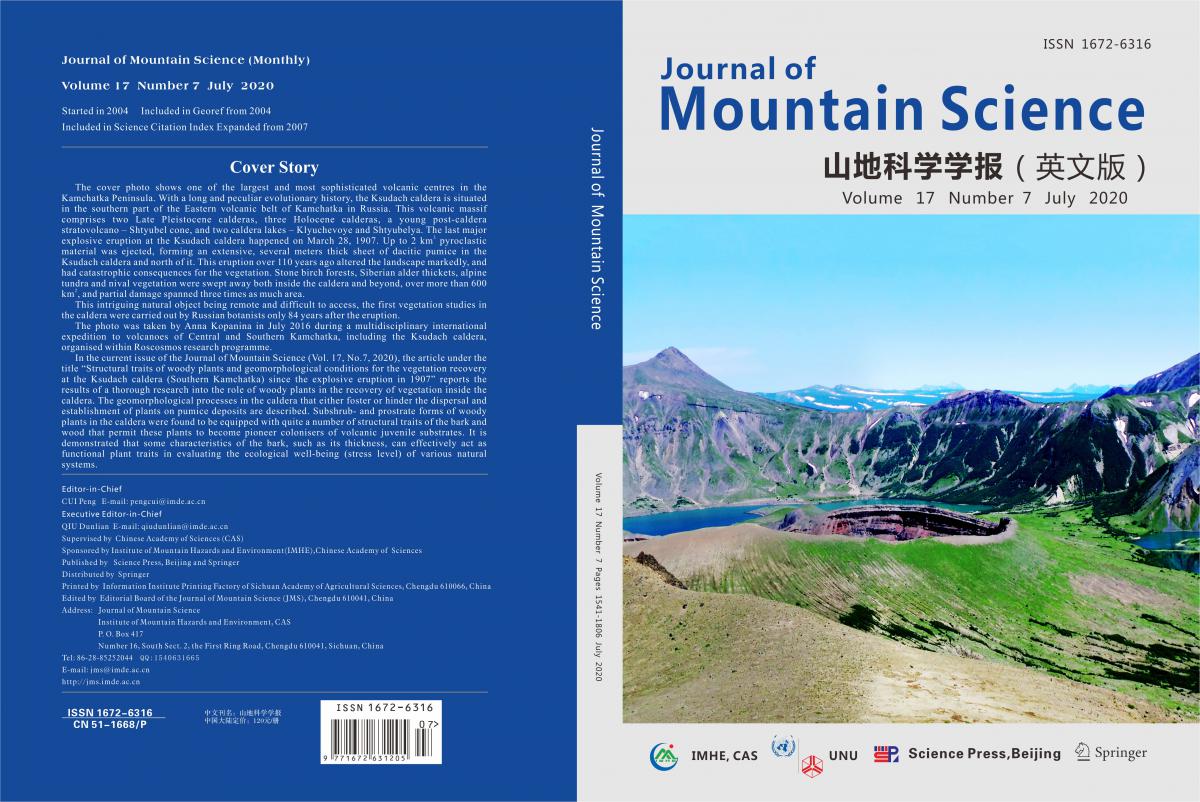

Оценка динамики восстановления растительного покрова в кальдерном комплексе Ксудач (Камчатка) за последние десятилетия демонстрирует небольшие скорости и пространственную неравномерность процесса, что во многом обусловлено весьма активным геоморфологическим фоном. Соответствующее исследование было опубликовано в «Journal of Mountain Science» группой ботаников Института морской геологии и геофизики ДВО РАН (Южно-Сахалинск) под руководством Анны Копаниной. В работе по оценке современного геоморфологического состояния одного из самых крупных и сложно устроенных вулканических центров Камчатки приняла участие сотрудница лаборатории геоморфологии Института географии РАН Екатерина Лебедева. Полевые работы проводились при поддержке российско-белорусского проекта «Мониторинг-СГ-1.3.1.2».

Оценка динамики восстановления растительного покрова в кальдерном комплексе Ксудач (Камчатка) за последние десятилетия демонстрирует небольшие скорости и пространственную неравномерность процесса, что во многом обусловлено весьма активным геоморфологическим фоном. Соответствующее исследование было опубликовано в «Journal of Mountain Science» группой ботаников Института морской геологии и геофизики ДВО РАН (Южно-Сахалинск) под руководством Анны Копаниной. В работе по оценке современного геоморфологического состояния одного из самых крупных и сложно устроенных вулканических центров Камчатки приняла участие сотрудница лаборатории геоморфологии Института географии РАН Екатерина Лебедева. Полевые работы проводились при поддержке российско-белорусского проекта «Мониторинг-СГ-1.3.1.2».

На сегодняшний день Баренцево море представляет собой одну из «горячих точек» Арктического региона, меняясь наиболее радикально в течение последних 15 лет. Его климат, гидрография и ледовая обстановка трансформируются со скоростью, невиданной за всю историю наблюдений. «Оно и раньше-то не слишком походило на арктические окраинные моря Северного Ледовитого океана, находясь под отепляющим влиянием атлантического течения Гольфстрим, – говорит специалист по Баренцевоморскому сектору Арктики, биогеограф Института географии РАН Ирина Покровскся. – Его экосистемы соседствовали с более теплолюбивыми североатлантическими, но сохраняли свою арктическую специфику. В начале 21 века – точнее с 2005 г. – под влиянием потепления поверхностных океанических водных вод, сокращения площади многолетних льдов (ледовой арктической шапки) и изменения вертикальных перемещений масс воды внешняя среда всех компонентов экосистем Баренцева моря начала и продолжает стремительно меняется в сторону сходства с Северной Атлантикой, вызывая масштабные перестройки на всех уровнях экосистем».

На сегодняшний день Баренцево море представляет собой одну из «горячих точек» Арктического региона, меняясь наиболее радикально в течение последних 15 лет. Его климат, гидрография и ледовая обстановка трансформируются со скоростью, невиданной за всю историю наблюдений. «Оно и раньше-то не слишком походило на арктические окраинные моря Северного Ледовитого океана, находясь под отепляющим влиянием атлантического течения Гольфстрим, – говорит специалист по Баренцевоморскому сектору Арктики, биогеограф Института географии РАН Ирина Покровскся. – Его экосистемы соседствовали с более теплолюбивыми североатлантическими, но сохраняли свою арктическую специфику. В начале 21 века – точнее с 2005 г. – под влиянием потепления поверхностных океанических водных вод, сокращения площади многолетних льдов (ледовой арктической шапки) и изменения вертикальных перемещений масс воды внешняя среда всех компонентов экосистем Баренцева моря начала и продолжает стремительно меняется в сторону сходства с Северной Атлантикой, вызывая масштабные перестройки на всех уровнях экосистем».

Успешно завершила свою работу 12-я сессия Международного интенсивного курса по геопаркам «Глобальные геопарки ЮНЕСКО и устойчивое развитие», организованная Факультетом географии Университета Эгейского моря и Музеем истории развития природы каменного леса острова Лесбос – одного из первых глобальных геопарков в мире. Лейтмотивом интенсива стала фундаментальная концепция устойчивости, связанная с любым видом экологического и гуманитарного кризиса: землетрясениями, цунами, наводнениями, оползнями, извержениями вулканов, засухами, экономическим кризисом, терроризмом, войнами, беженцами и, конечно, пандемией COVID-19. Обсуждались концептуальные вопросы создания и функционирования глобальных геопарков ЮНЕСКО, участникам была предоставлена возможность узнать, как эти объекты могут оказать реальное влияние на местные сообщества и общество в целом во время пандемии коронавируса. Единственными представителями от России на мероприятии стали д.г.н., главный научный сотрудник лаборатории гидрологии Института географии РАН Андрей Леонидович Чепалыга и инженер-исследователь лаборатории палеоархивов природной среды Института географии РАН Дарья Адаева, которые выступили с предложением развития сети геопарков в России за счет расширения списка геологических объектов, где возможно создание нового – террасового – типа геопарков. Их презентация «Стратотипы террасовых морских отложений Северного Причерноморья как основа для создания нового геопарка террасового типа» вызвала живой интерес как у организаторов конференции, так и у представителей ЮНЕСКО.

В рамках крупного международного исследования с участием заместителя директора Института географии РАН, профессора географического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Андрея Панина впервые показано, что в минувшие 30 лет речные наводнения в Европе отличаются по своим характеристикам от подобных событий предыдущих пяти веков. Причину этого ученые видят в потеплении климата последних десятилетий. Результаты научной работы опубликованы в высокорейтинговом журнале «Nature» 22 июля 2020 г. в статье «Current flood-rich period exceptional compared to past 500 years in Europe».

В рамках крупного международного исследования с участием заместителя директора Института географии РАН, профессора географического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Андрея Панина впервые показано, что в минувшие 30 лет речные наводнения в Европе отличаются по своим характеристикам от подобных событий предыдущих пяти веков. Причину этого ученые видят в потеплении климата последних десятилетий. Результаты научной работы опубликованы в высокорейтинговом журнале «Nature» 22 июля 2020 г. в статье «Current flood-rich period exceptional compared to past 500 years in Europe».

Страницы

- « первая

- ‹ предыдущая

- …

- 103

- 104

- 105

- 106

- 107

- 108

- 109

- 110

- 111

- …

- следующая ›

- последняя »